A me interessa più il cinema che ancora non esiste che quello che passa sullo schermo. Parlo il più delle volte al nulla, al futuro che per me, sciocco che sono, è l'unica direzione interessante cui guardare. Strani sogni vi si possono vedere. (Jonas Mekas)

di Roberto Silvestri

Non lo ha mai chiamato to shoot, ma sempre e solo to film. Un poeta pacifista, prima di tutto. Disinteressato al consenso del pubblico. Ossessionato dal riprendere. Film-maker o come preferiva definirsi, filmer, e poi videomaker nichilista e anarchico, "perché l'intero panorama del pensiero umano deve essere completamente riplasmato". Artista paradossale, sia espressionista che impressionista, della setta "action filming", nel senso dell'istantaneità delle riprese, sensate o sensuali. Come un improvvisatore jazz. Profugo, teorico, archivista, critico, restauratore, distributore, disponibilità tendenzialmente assoluta verso tutti i colleghi e i non colleghi, mistico zen del dilettantismo e militante del "cinema altro".

Jonas Mekas, il Patriarca, l'animatore e protettore gentile del movimento per un immaginario antagonista ("l'unico modo di salvare l'uomo è incoraggiare il suo senso di rivolta e di disobbedienza"), era un onorato capo tribù beat newyorkese (dal 1949) che veniva dalla Lituania, dove era nato nel 1922, ed era sfuggito al nazismo vagando per l'Europa nei campi profughi prima di venire smistato dalle Nazioni Unite a Chicago, ma quando vide lo skyline di Manhattan disse al fratello e amico Adolfas: "ma perché Chicago?"... Un po' come la collega e maestra Maya Deren, arrivata dall'Ucraina dopo aver divorziato dal comunismo Stalin-style, per fecondare, con un briciolo di Eisenstein e l'ultra vista, la sinistra antagonista americana, oltre la quarta internazionale.

Per non arrendersi al cinema industriale, alla professionalità, alla caccia alle streghe di Joseph McCarthy, alla narrativa codificata e all'Accademia, Mekas, oltre alla sua Bolex perennemente in mano, aveva usato il sistema dell'adorato Carl Theodor Dreyer (che sarà poi quello del senegalese Joseph Gay Ramaka o di Nanni Moretti, entrambi eredi di quel cinema raccontato "in prima persona maschile singolare"). Fondare o gestire un cinema alternativo e divertente. Il suo era di stile Malevic. Nero su nero. E ogni posto completamente isolato dai posti vicini, tramite separé. E' l'Anthology Film Archive del Lower East Side, Manhattan. L'unico schermo al mondo dove è soltanto il cinema delle avanguardie storiche europee, del pioniere statunitense Dwinell Grant, dei grandi narratori internazionali (Bresson, Ozu, Hawks, Welles, Rossellini...), del cinema lirico o epico, che ha il potere di sedurre, ipnotizzare, rapire e perfino "molestare". Gli sopravviverà.

In quegli anni cinquanta della "guerra fredda" e di Godard, quando tutto iniziò, New York stava separandosi bellicosamente da Hollywood, diventando la capitale del cinema del reale all'europea fatto strano, il punto di riferimento dei documentaristi o dei narratori free, produttori di suggestioni e storie "indirettamente connesse", che volevano stabilire un rapporto con la realtà nelle sue quotidiane, invisibili o autentiche dimensioni: Sydney Meyers, Morris Engel, Lionel Rogosin, Robert Frank, Richard Leacock, Shirley Clarke e poi, con più impeto rivoluzionario, il torinese-americano Emile De Antonio, seppero utilizzare le nuove tecnologie di ripresa leggera e le cineprese dal suono sincronizzato per rivoluzionare i modi di produzione cinematografici e creare la figura del regista-produttore contemporaneamente operatore, montatore e fonico. Un total filmmaker, indifferente agli Studios. Lui stesso Studio.

C'è il cinema prosa e c'è il cinema poesia, ci ricordava un altro celebre fuoriuscito, Roman Jakobson. L'Anthology Film Archives, fondato con P. Adam Sitney e Jerome Hill, cineteca e biblioteca annessi, è stato dal 1969, ed è, il tempio del "cinema metaforico", del cinema sineddochico, dell'home movies. Non solo del cinema. “Cinema is a closed book”disse a Jack Sargeant già nel 1997, “the new book is all electronic media”.

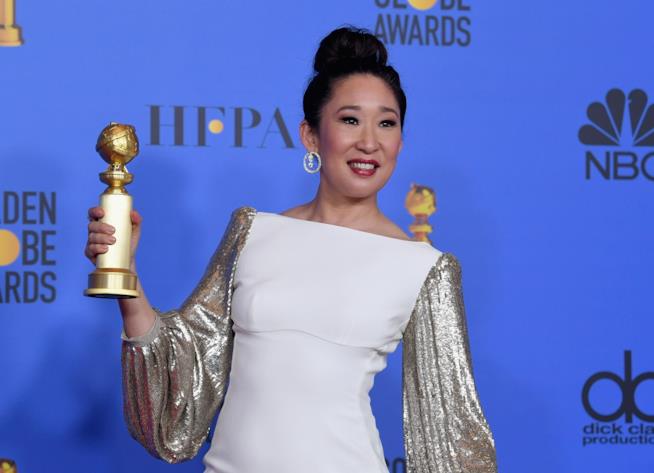

|

| Anthology Film Archives |

Mekas ha promosso quello che Maya Deren chiamava “immagine verticale”contrapponendola all’“immagine orizzontale”del cinema industriale e suscitando l’ilarità e la presa in giro di Dylan Thomas, Arthur Miller e Amos Vogel. “Non capivano di cosa stesse parlando. Orizzontale è dove c’è un futuro, un passato e un presente, più narrazione. E Godard aggiungeva: ‘non necessariamente nell’ordine’. Si possono mischiare i tempi, dopo Joyce. Poi c’è il piccolo poema, come quelli di Maria Menken, verticale come una canzone. Tu canti. Un altro dettaglio, un altro dettaglio e continui a salire. Un'altra nota, e poi raggiunge il punto in cui si esaurisce e basta. “Filmare, filmare. Lasciare testimonianza che una volta quel fiore è esistito”sintetizza con la solita arguzia Alessandro Cappabianca. Forse pensando a uno dei capolavori nascosti della storia del cinema, quel movimento danzante da sinistra a destra di Piero Heliczer in gloria di un roseto che si innalza alla fine, verticalmente aderendo sessualmente a una song di Ella Fitzgerlad.

Mekas combatte per questo “cinema verticale”fin da quando nel 1953 si trasferì a Manhattan, in Orchard Street, proiettando film d'avanguardia dapprima alla East Gallery di Avenue A, nel Lower e poi al The Bleeker Street Cinema fondato da Lionel Rogosin (per far vedere i suoi film, se no niente) e al Gramercy Arts Theatre. E, come critico, ne ha appoggiato ogni manifestazione vitale compilando e distribuendo in 130 programmi sperimentali e internazionali le opere dell' "Essential Cinema" in America e nel mondo, e sul Village Voice, attraverso la sua lettissima rubrica "Movie Journal", dagli inizi degli anni 60. Senza il suo prestigioso stimolo il Museum of Moderrn Art non avrebbe mai aperto settimanalmente le sue sale agli artisti underground e non sarebbe mai nato il Millennium Workshop che porta nelle Università non solo opere ma anche corsi di tecnica e di anti-tecnica. Non si può vedere oltretutto Lynch e i lynchiani senza notare l'ombra di Mekas alle loro spalle.

Ha inoltre insegnato alla nostra generazione due o tre cose sullo stile. Per esempio quando si dimise dalla giuria del festival super indie di Knokke-Le-Zoute, in Belgio, che aveva respinto dal concorso, per codardia istituzionale, Flaming Creatures il capolavoro troppo censurato di Jack Smith, proiettandone una copia nella sua stanza d'albergo. O quando venne arrestato per averlo mostrato all’Anthology assieme a Chant d'amour di Jean Genet.

E oggi, siccome il cinema che va per la maggiore anche nei multiplex è quello nel quale il regista "guarda guardarsi", pensiamo a Roma di Cuaron o a Guardians of the Galaxy, e che permette allo spettatore di osservare bene se chi racconta cose o mostra storie possiede "apertura, genuino interesse, disarmo, amore, senso dell'attesa, umiltà", Mekas ci lascia felice perché, seguace di Rossellini in questo, maestro di Alberto Grifi, sa di averci regalato preziosi strumenti per decodificare non tanto le virtù delle immagini quanto l'anima di chi le produce. O meglio i "mille pezzi dolenti che riescono a tenersi insieme, ad unirsi in una nota melodiosa, perché l'artista oggi non è più un pezzo solo". Missione (impossibile) compiuta.

La morte l'ha colto in pieno movimento. Era una 'leggenda vivente' e viaggiante quasi centenaria del cinema d'avanguardia e a costo zero. Fino all'ultimo respiro e in tutto il mondo Mekas (con il fido fratello Adolfas fino al 31 maggio 2011) ha organizzato, complottato, amato, girato diari intimi e perenni, scritto, criticato, proiettato, aiutato con generosità cosmica, comunicato e scomunicato.

Ruppe ogni rapporto con John Cassavetes, per esempio, a proposito del rimontaggio impostogli dai produttori di Ombre: "l'artista ha responsabilità radicali, se cede a qualunque compromesso, non esiste più". Ricordate la faccia straziata di Arthur Penn quando, intervistato da un collega, a fine carriera, ripensava ai troppo compromessi cui era stato costretto dal Moloch Hollywood?

Mekas è stato insomma per il cinema quel che Julian Beck è stato per il teatro o Ornette Coleman per il jazz. Something else. Non a caso uno dei suoi capolavori resta The Brig, lo “spettacolo”del Living Theatre o meglio un’arma pacifista di distruzione, capace di annientare il Pentagono utilizzando, come nello judo, le sue stesse aberranti (perverse e perdenti in Vietnam) logiche e regole militariste.

Pochi anni fa, Jonas (un nome che piaceva molto a John Berger, che sicuramente lo ha omaggiato nel celebre film di Tanner) era raggiante al festival di Rotterdam (presentava film e un volumone di suoi scritti) che lo adorava davvero come onorava Brakhage, Markopoulos, Jacobs, Menken, Bruce Ballie, Jack Smith, Breer, Heliczer, De Bernardi, Warhol e tutti gli altri. Si era reso conto di aver scritto manifesti e di aver provocato polemiche non sterili, che l'underground era diventato un pezzo sostanziale di mondo emerso e vitale, dotato di cuore pulsante e radiante. Dopo Kerouac tutti scrivevano. Dopo Mekas, tutti filmammo.

Già. I Beat. Quelli che sono incapaci di distinguere tra arte e vita, e che si sono battuti subito e in gruppo contro razzismo, sessismo, sciovinismo, violenze poliziesche, ingiustizie, depressione, bomba atomica, sfruttamento dentro e fuori la fabbrica e il set, le guerre e i consumi non futili. Con la penna, la macchina da scrivere, la cinepresa-camera-stylò, con ogni strumento necessario per alzare la voce, ma con la saggezza dei nativi indocili. La tribù, la sacra famiglia Nac (New American Cinema) e i "free jazz gigs" hanno urlato soprattutto dagli anni 50 agli anni 70, la loro rabbia e alterità con opere assolutamente personali e soggettive, liriche dunque politiche. Finché Fashistland, dal maccartismo a Trump, ha levato la maschera e in America è apparsa perfino l'antitesi (che Italo Calvino non riusciva a cogliere). Femministe, gay, lesbiche, ex wobblies, trans, organizzazioni ispaniche, ecologisti drastici, animalisti non fanatici, studenti di cinema, clandestini, asiatici... il fronte reticolare a sviluppo orizzontale e transculturale di Barnie Sanders (erede del mitico "Fug" Ed Sanders?)...

Resta in vita tra i beatnicks ormai solo Lawrence Ferlinghetti, e pochi altri colleghi del comparto "Naked Lens". Poi i vecchi numeri ingialliti di Film Culture, tesoro di ogni cantina, la rivista teorica che Mekas ha fondato nel 1955 e sulla quale hanno scritto tutti i cineasti indie e sono comparsi i documenti politici che hanno creato il New American Cinema Group e poi la Filmmaker's Cooperative, arma distributiva autogestita di immagini antagoniste. E poi i suoi film, di non facile reperibilità, a parte quel che troviamo su UBU WEB e in costosi cofanetti. Dai primi, girati con la comunità di emigranti lituani di Williamsburg, dopo un apprendistato da Hans Richter, ai suoi capolavori: Guns of the trees (1961), l'unico semi narrativo, in bianco e nero, colonna sonora impura (folk song, telegiornali, jazz radicale e Allen Ginsberg), due coppie di amici, una bianca e l'altra african-american, si confrontano sui temi del vivere quotidiano, depressione, parto, spesa, manifestazioni pro-Fidel Castro, mentre pende sulla loro testa la minaccia della fine atomica. Il film fu premiato a Spoleto nel 1962 e a Porretta Terme da Zavattini, nello stesso anno. Allora l'Italia - tutto Mekas arrivò presto al Filmstudio 70 - possedeva l'occhio del falco, non era preda del malocchio. E poi: Film Magazine of the Arts (1963); Award Presentation to Andy Warhol (1964) sei minuti, muti, con Warhol che riceve l'Indipendente Spirit Award, ovvero una cesta di frutta e verdura (nel 1990 girare anche Scenes from the Life od Andy Warhol); The Circus Notebook (1966), Hare Krishna (1966), Walden (1969), ritratti e impressioni di Dreyer, Sanders, Warhol, Velvet Underground, Richter e altre personalità della controcultura; Lost Lost Lost (1976) con Le Roi Jones e Robert Frank, ma anche con le sue prime riprese tedesche; He Stands in a Desert Counting The Seconds of His Life (1985) ovvero 150 reazioni, senza montaggio, a una data situazione, come fossero 150 canzoni; Report from Millbrook (1966), poi confluiti negli infiniti New York Diaries iniziati nel 1949 un vero esempio di cinema libero e puro senza alfabeto che dimostra come il cinema commerciale non sia necessariamente più libero ma solo infinitamente limitato. Del 1983 è Street songs con il Living Theatre. Sulla new dance sono Cup/Saucer/Two Dancers/Radio e Erik Hawkins: Excerpts from Here and Now with Watchers/Lucia Diugoszweski Performs. Infine i suoi diari lituani tra i quali Scene dalla vita di George Maciunas (1991). Un poderoso corpus di opere che è diventato patrimonio dell'umanità. Grazie anche ai dipartimenti cinema delle Università nordamericane che le hanno fatte circolare e studiare (erano soltanto 12 nel 1960, divennero 1200 nel 1970.,..). Forse per questo gli Stati Uniti, a differenza dei regimi che reprimono il fuori norma, tutela e protegge la trinità spettacolare: Hollywood, Sundance, Underground.

|

| autografo di Jonas Mekas |